【科研平台】 湖南省现代农业装备工程技术研究中心

1)组建时间

湖南省现代农业装备工程技术研究中心于2010年9月经湖南省科学技术厅批准,由湖南农业大学联合湖南省农友机械集团有限公司和现代农装株洲联合收割机有限公司共同组建(注: 2015年,现代农装株洲联合收割机有限公司因母公司发展需要撤回浙江湖州,已不再从事机械制造生产,故不再适合参与联合组建,2021年申请“南县伟业机械制造有限公司”增列为本中心参与组建单位)。2013年通过湖南省科学技术厅的评估验收,验收结论为优秀,2017年通过定期评估。

2)依托单位基本情况

(1)湖南农业大学

湖南农业大学是国家“2011”协同创新中心牵头建设单位,农业农村部与湖南省人民政府共建大学、全国文明校园、湖南省国内一流大学建设高校(A类)。“杂交水稻之父”袁隆平院士曾担任学校名誉校长。学校的前身是1903年创办的修业学堂,1951年3月由修业学堂发展而来的湖南省立修业农林专科学校与湖南大学农业学院合并组建湖南农学院,毛泽东主席亲笔题写校名。1994年3月更名为湖南农业大学。设有20个学院、1个独立学院、研究生院和继续教育学院,学科涵盖农、工、文、理、经、管、法、医、教、艺等10大门类。有国家重点学科1个,农业农村部重点学科1个,省国内一流建设学科3个,省国内一流培育学科7个,省“十二五”优势特色学科2个,省“十二五”重点学科15个。植物与动物科学、农业科学、环境/生态学、化学、工程科学等5个学科ESI排名进入全球前1%。有博士后科研流动站10个,博士学位授权一级学科11个,硕士学位授权一级学科23个,硕士专业学位授权类别13个,是全国首批获得硕士学位授予权单位;有本科专业80个,其中国家级一流本科专业建设点15个,省级一流本科专业建设点20个;现有在校普通全日制本科生30308人(其中独立学院5947人),在校研究生5392人。现有专任教师1505人,具有高级职称的教职工979人,具有硕士及以上学位的教职工1870人。有中国工程院院士4人,“长江学者奖励计划人选”、国家级“有突出贡献的中青年专家”等国家级人才41人,省级人才354人。有国家教学团队1个,黄大年式教师团队1个,教育部科技创新团队2个,农业农村部科研杰出人才及其创新团队3个,湖南省创新团队6个,湖南省优秀教学团队6个。外聘教师中有“双聘”院士6人,美国科学院院士2人,长江学者3人。学校是全国首批新农村发展研究院试点建设单位,牵头组建国家级“2011”协同创新中心1个、省部共建“2011”协同创新中心1个、省级“2011”协同创新中心3个;国家级科研平台8个、省部级科研平台79个。累计获得国家级科技成果奖27项、省部级科技成果奖500余项;审定新品种300余个;获授权专利1400余项。选育出的油菜、辣椒、茶叶、水稻、玉米、马铃薯、花生、葡萄、棉花、柑橘、生猪、烟草等新品种和形成的实用技术成果推广覆盖全国。

湖南农业大学机电工程学院拥有本科、硕士、博士等多种办学层次,建有南方粮油作物协同创新中心多熟制机械化生产配套技术与装备研制创新平台、智能农机装备湖南省重点实验室,是国家农业装备技术创新战略联盟成员单位、农业航空产业技术创新战略联盟理事单位,拥有湖南省普通高等学校机械基础实验教学中心、湖南省南方农业机械化生产虚拟仿真实验教学中心2个省级实验教学中心,1个农业机械国家继续教育基地。

湖南农业大学机电工程学院溯源于1958年开设的农业机械化专业,1961年成立农业机械化系,1994年组建成立工程技术学院,2005年12月经学校批准更名为工学院,2019年9月经学校党委研究决定成立机电工程学院,拥有本科、硕士、博士等多种办学层次,并形成以农业工程为核心,融机械工程、自动化、车辆工程为一体的复合型学科群。拥有农业工程博士后科研流动站,农业工程一级学科博士学位点和硕士学位点。有农业硕士(农业工程与信息技术领域)专业学位授权点1个。有农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化、机器人工程、车辆工程和汽车服务工程等5个本科专业。建有国家2011协同创新中心机械化创新平台,是国家农业装备技术创新战略联盟成员单位,农业航空产业技术创新战略联盟理事单位;现有智能农机装备湖南省重点实验室、湖南省现代农业装备工程技术研究中心、湖南省现代食品工程技术与装备创新中心3个省级科研平台;拥有湖南省普通高等学校基础课示范实验中心—机械基础实验教学中心”和“湖南省虚拟仿真实验教学中心—南方农业机械化虚拟仿真实验教学中心2个省级本科实验教学平台;有农业工程实训中心、车辆工程实训中心、机电工程实验教学中心、金工实习厂等4个校级教学实践实习基地。学院现有教职工63人,专任教师43人,教授7人,副教授18人,教师中具有硕士、博士学位者53人,各类学会理事、委员、学报编委等20多人次。

(2)湖南省农友机械集团有限公司

中心联合组建单位湖南省农友机械集团有限公司坐落在双峰县科技工业园,成立于1995年,占地近300亩,标准厂房80000㎡,设农广装备、农友盛泰等4个专业子公司,主要生产收割机、烘干机、旋耕机、插秧机、组合米机等产品,是湖南省农机行业龙头企业、国家火炬计划重点高新技术企业,中国农业机械化协会、中国农机工业协会、中国农机流通协会常务理事单位,全国农业机械标准化技术委员会委员、国家工业企业品牌培育示范企业,国家三农科技服务金桥奖先进集体。

湖南省农友机械集团有限公司技术中心被认定为国家级技术中心,全国工人先锋号,湖南农友现代农机科技创新团队荣获我省首批省级科技创新创业团队,目前拥有国家专利100余项,其中发明专利20余项,牵头或参与2个国家标准、7个行业标准的制订,8项技术成果达到了国内领先水平,2项成果分获湖南省科技进步二、三等奖,1项成果荣获娄底市科技进步二等奖,2项成果列入全省工业领域百项重点新产品推进计划项目,4项技术列入湖南省战略性新兴产业重大关键共性技术发展导向目录,3个产品认定为湖南省首台(套)重大技术装备,2个产品被湖南省农机局认定为“湖南省年度十大农机科技创新产品”。

公司通过ISO9001:2008质量管理体系认证,荣获“中国驰名商标”、“湖南省产品质量奖”、“湖南名牌”、“湖南省著名商标”等荣誉,在全国及东盟、非洲国家拥有800多个经销和售后服务网点,组合米机市场占有率接近20%,产销量居全国首位,小型收割机、插秧机、烘干机机产销量省内排名第一。产品畅销20多个省市及越南、泰国、缅甸、马来西亚、老挝等国家和地区。

3)研究方向

中心围绕南方主要农作物现代化生产的技术要求,主要开展在农机农艺深度融合的种植模式下的作物产前、产中、产后等全过程生产装备、智能控制等关键技术与装备研究。建成一个研究开发高新技术产品,培养行业高级技术和管理人才,培训农业装备推广应用技术人员,服务现代农业生产的工程技术研究中心,开发了具有自主知识产权的多种耕整地、种植和收获机械,解决了南方稻油等主要农作物机械化生产难题。主要研究方向包括:

[1] 南方农业机械化生产技术与装备研发与推广

针对南方主要农作物生产机械化关键技术、装备开发和农业机械化生产管理与发展战略开展理论与应用研究。研究粮食作物、特色经济作物生产过程机械化、自动化与智能化,特别是南方多熟制条件下稻油作物生产机械化装备轻简化技术与理论;开展南方设施园艺、丘陵山区林果业机械化生产技术与装备研究;开展不同种植区域、多熟制条件下,农业机械化生产管理与发展战略研究。

[2] 农机装备智能感知与精准控制技术研制与应用

针对南方水田、丘陵山地环境特点,主要在田间信息在线获取、农机装备智能控制与精准作业技术以及湖南特色农产品品质检测及其分级技术等方面开展研究。利用多传感器融合、人工智能和自动控制等技术,开展田间作业无人驾驶和农业机械在线监测及智能控制等方面研究;利用无线网络、作物及环境信息快速获取、分析、智能处理等技术,开展设施农业节水灌溉、变量施肥、精准施药等环节关键技术研究;通过计算机视觉、图像处理和高光谱分析技术开展湖南特色农产品品质无损检测技术研究。

2. 工程中心运行绩效

1)在行业中的地位与影响

湖南省现代农业装备工程技术研究中心作为我省农业装备研发主阵地,重点围绕湖南省的水稻、油菜、块茎作物生产机械化技术与装备开展研究,所研究的具有南方特色水田作业机具的轻型履带拖拉机、油菜联合播种机、系列收获机、谷物烘干机等产品均转化到省内农机企业生产应用并进行示范推广,对丰富湖南农机产品品类,促进农业机械化水平具有积极的作用,并为农机生产企业带来了较大的经济效益,提高了稻油等作物的机械化种植水平。湖南省现代农业装备工程技术研究中心围绕农业工程技术及装备的开发与推广,为湖南省内农机企业提供了新型农机产品,为湖南省水稻油菜现代化生产提供适用的农机装备,有力推动了湖南乃至南方地区的水稻、油菜的机械化生产水平,有效缓解农村劳动力紧缺条件下农田荒芜的问题。

中心以南方特别是湖南省主要农作物及特色经济作物的机械化生产、智能农机关键技术等为主要内容开展科学研究,形成了如下特色:

(1)围绕南方多熟制稻油生产茬口紧张、水田作业机械田间通过性差和丘陵山区适宜机具缺乏等问题,突破了南方水稻、油菜等主产农作物全程机械化生产技术瓶颈,开发了具有自主知识产权的耕、种、收、管及产后处理系列装备。

(2)针对南方水田、丘陵山地等存在田块小、边界模糊、作物多样、形状多变导致农机作业质量差、自动化技术落后等问题,开发了无标识非结构化环境下激光导航、半自主无人驾驶、水田作业机械性能在线监控与变量作业、设施环境参数远程监测与智能调控、油菜籽品质无损检测等智能装备,解决了南方农业生产过程的区域性、实时性、多变性等控制难点。

2)研发投入与整体经济收益

工程技术研究中心依托单位主持国家重点研发计划、绿色制造体系等国家级项目5项,省科技厅等省部级项目19项,到位总经费为822万元;横向项目27项,到位总经费为642.45万元,共获得经费1464.45万元,年均488.15万元,主要用于新产品、新技术开发和咨询服务。联合共建单位湖南省农友机械集团2018-2020年研发投入合计4500余万元。中心获得授权国家发明专利90项,获得省部级以上科技奖励6项。

围绕南方主产农作物产前、产中、产后等全过程生产装备、智能控制等关键技术与装备研究,研发出了油菜联合播种系列播种机、南方水田履带式作业机械、丘陵山地烘干机械、水稻收获机、循环式烘干机、水稻编织机、地下块茎收获机、丘陵山地电动平台等科研样机15个产品,并进行田间试验和生产示范,其中6个产品进入产业化生产。

3)新技术新产品的研发进展

中心针对南方地形地貌特点和主要农作物品种,开展农机、农艺相结合的种植模式下的产前、产中、产后加工和智能控制等关键技术与装备研究,重点解决了油菜播种、水田履带式行走、油菜收获、秸秆处理、地下块茎作物收获、设施农业等方面所存在的相关技术难题,相关进展详见表六。

4)科研(含中试)条件建设情况

依托单位湖南农业大学从2014年开始,湖南农业大学开始积极筹集财政资金800万元建设中心实验室—农业工程装备实训中心,2015年全部建成投入使用,总面积1323平方米。主要由耕作、栽种、采收等环节作业装备性能测试,产品展示,新产品试制等三个功能区,设专职实验员岗1个,配置技术工人岗位(兼校聘实验室门卫)1个。

2018-2020年中心购置离散元计算仿真平台、清选试验台、振动测试平台、移栽试验台、液压系统故障诊断实验台、履带拖拉机、数控加工中心、等离子体熔覆平台和各类试验样机等加工、测试和试验设备,总价值1317.81万元,设备明细见表十,建成了南方农作物现代化生产的装备研发、中试试验基地。

中心联合组建单位湖南省农友机械集团有限公司的80000平方米生产车间建成了新产品产业化基地,2020年相比2017年新增固定资产6000余万元,建设智能化谷物烘干机、水田动力机械、水稻收获机、油菜联合播种机等生产线。中心与省内农机骨干企业南县伟业机械制造有限公司、长沙桑铼特农业机械设备有限公司合作进行成果转化,建设油菜系列收获机械生产线。湖南省现代农业装备工程技术研究中心已基本建成为南方现代农业生产的装备研发、中试与产业化于一体的集成地。

5)人才队伍建设与人才培养情况

围绕本中心确定的科技创新任务,针对南方主要农作物耕、种、收等作业环节关键技术与装备研究与产业化开发的科技创新需求,通过引进和培养相结合,建立了一支素质精良、结构合理、学术水平高的人才队伍。2017年中心评估时固定研究人员固定研究人员42人,经过3年建设与调整,逐渐稳定固定成员30人,其中博士12人,硕士15人,占比90%,高级职称19人,占比63.3%,具体名单见表一。

中心十分注重专业技术人才培养,充分利用国家2011协同创新平台,农友工程湖南省重点学科、博士后工作流动站、一级学科博士点和硕士点,国家继续教育培训基地等学科平台优势,加强青年人才的培养力度,评估期间,培养、培训包括研究生、本科生等在内的农机研发技术人员163人,其中硕士研究生61人,博士研究生5人,农业机械化及其自动化专业本科生77人,企业研发人员15人,为农机制造骨干企业、农机事务中心、新型农业合作组织等培训各类人员9000余人,详见表十一。

6)对外开放、技术转移与学术交流情况等

中心积极开展与国内外同行业的广泛合作研究与学术交流,组织中心成员参加国内外学术会议,参观农机展。评估期间,中心成员积极参加国际农业生物工程学会学术年会和相关领域国内外一级学会及其分会组织的学术会议、展会等72人次,同时邀请中心专家指导文员会主任、中国工程院罗锡文院士、中国农业大学康绍忠院士、新疆农垦科学院陈学庚院士、北京农业信息技术研究中心赵春江院士等为中心成员和研究生、本科生共举办21次学术报告。

中心在新产品、新技术、新工艺服务、咨询服务方面开展了大量工作,3年来承担了湖南省工信厅、长沙桑铼特农业机械设备有限公司、吉首市宗南重工制造有限公司、湖南省农业农村厅等单位横向课题28项,到账总经费642.45万元,如表四所示,解决了油菜播种、水田履带式行走、油菜收获、秸秆处理、地下块茎作物收获、设施农业等方面所存在的相关技术难题,受湖南省工信厅委托为打造我省智能智慧农机新高地编制了规划与路线图,全面推进我省农机产业发展。

3. 代表性成果

1)水田农用动力平台关键技术与装备

本成果获得2018年和2019年湖南省技术发明二等奖各1项。

(1)成果攻克的关键技术

在水稻、油菜全程机械化生产过程中,提高作业机械的水田通过性、稳定性与适应性至关重要。课题组立足“智能、高效、环保”,围绕《中国制造2025》农机装备发展的方向与重点任务,针对湖南地区的丘陵山地、块田小、泥脚深的水田特点,以动力平台为关键技术突破口,应用土壤-机械-液压-电子控制的基本理论,进行了参数自适应农用动力平台关键技术研究与装备开发,重点突破南方水田无作物作业时轻型履带动力平台与有作物作业时高地隙动力平台的通过性与适应性等问题。取得了显著的经济效益和社会效益。主要攻克的关键技术有:

[1] 高地隙参数自适应动力底盘及其配套关键技术。根据南方农作物种类和种植模式多样化现状,针对水田作物田间管理机械沉陷量大、行走转向伤苗严重、不同作物和不同生长期的行距和植株高度变化大等问题,研发了适合南方水田的轮距、轴距、地隙自动可变的动力平台,可根据作物行距调整轮距,根据植株高度、田埂高度和稳定性要求调整地隙及轴距。

[2] 基于机械-静液压双输出的原位转向变速关键技术。针对水田拖拉机作业工况复杂、牵引功率变化大的问题,为了既具备液压无极变速功率匹配好的优点又能在大牵引力需求时减少液力损失,研发了可实现HST静液压驱动和机械直联驱动两种模式的机械及液压无级变速混合驱动系统。

[3] 基于行星齿轮的原位转向机构变速关键技术。为解决南方水田田块小、田间转向困难的问题,针对现有水田轻型履带式拖拉机普遍采用左右离合制动转向方式,转向时单边制动失去驱动力、沿边转向壅泥严重的问题,研发了基于行星齿轮的原位转向机构变速装置,解决了机具受侧偏力需转向修正时的牵引力和原位转向时壅泥问题。

(2)创新性水平

本成果获得农业农村部2020年度十项实用农机化技术,湖南省技术发明二等奖2项,湘西州科技进步一等奖,郴州市科技创新突出贡献奖,发表学术论文15篇,已授权发明专利21项,授权实用新型专利44项,申请PCT专利1项,技术水平达到国内领先水平。目前履带式拖拉机相关技术在湖南农夫机电有限公司与吉首市宗南重工制造有限公司所生产的轻型履带拖拉机等系列产品上均得到较好应用与产业化,相关产品目前产销量均已超万台;在高地隙动力底盘领域,现已根据技术逐步改进,配套试制试验样机3台,正在农友集团进行产业化试制,可实现南方水田田间管理等作业。

(3)市场竞争力

水田农用动力平台相关关键技术的攻克与配套机具的开发目前均已取得阶段性成果。高地隙参数自适应田间管理机自多代样机试制以来,一直受到国内及省内同行专家与农机用户的积极关注,2017年5月,由南方粮油协同创新中心在湖南省长沙县江北镇主办的稻油全程机械化现场会上,引起广泛关注,且在现场有多家农户有强烈购买意向;2018年3月,由湖南农业大学与隆平种业主办的杂交水稻制种全程机械化培训现场会上,高地隙参数自适应田间管理机现场演示获得来自国内多个种业公司的充分肯定,且在现场有多家公司有强烈订购意向。高地隙田间管理机的前两代样机主要与吉首市宗南重工制造有限公司进行合作开发,且为该公司成功申报并获批湖南省企业科技创新创业团队项目《吉首市宗南重工制造现代农机创新创业团队》。第三代样机与湖南农友机械集团有限公司合作开发,且成功申报并获批湖南省科技成果转化与产业化计划项目《南方水田智能高效多功能植保机械集成开发与产业化示范推广》。

NF552轻型履带拖拉机造型美观,操作便捷,驾驶舒适性好,转向方便灵活。可挂接多种农机具,水田作业时沉陷下,不易打滑。发动机动力强劲,节油效果好,速度快,工作效率高,购机后一年内可收回购机成本,经济效益好。ZN752 型履带自走式旋耕机,旋耕机耕田质量高,工作部件质量高,工作效率好,购机用户收入高。乘坐式驾驶,劳动强度低,水田下陷小,工作平稳,耕整地后地表平整度高,机械外观漂亮;自带动力驱动,机器拆装转运方便。

(4)成果转化(推广)产生的经济社会效益以及对行业技术发展的带动作用

基于行星齿轮的原位转向变速装置的轻型履带拖拉机在湖南农夫机电有限公司推广应用生产以来累计销售11110台,平均每台销售单价4.98万元,累计销售额为37567万元;平均每台税收0.121万元,累计增加税收1283.38万元;另生产过程中,每台节约成本0.5265万元,累计节约成本5849.42万元。吉首市宗南重工制造有限公司近三年利用参数自适应高地隙动力底盘试制高地隙田间管理机3台,基于机械-静液压双输出的原位转向变速装生产并推广履带式拖拉机165台。

水田农用动力平台关键技术的突破明显提高湖南省农机产品的科研技术含量与产品竞争力,促使农机产业迈向新台阶,促进农机企业增加收益的同时,对农机企业加大研发投入,进一步提升农机企业核心竞争力,对于打造农机特色产业链具有重要推进意义。

(1)第一代高地隙植保机 (2)第二代高地隙植保机

(3)遥控电动植保机 (4)第三代高地隙植保机

(5)农夫NF702履带式拖拉机 (6)宗南ZN752型轻型履带式拖拉机

图1 典型水田农用动力平台关键装备

2)油菜联合播种关键技术与装备

本成果获得2020年湖南省技术发明二等奖、2018年中国机械工业科学技术三等奖各1项。

(1)成果攻克的关键技术

[1] 首创南方稻田油菜轻简化直播新模式,破解传统直播伤种、出苗率低、出苗不均、肥料利用率低等难题。研究稻田机械化收获后的高稻茬条件下浅耕直播作业模式,构建了化肥前施、土肥旋混、种子后播、表层浅覆的种肥纵向分置法,有效的解决了稻田秸秆还田处理、土肥混合均匀、种肥分施免烧种、种子浅层覆盖等技术问题,该种植模式下油菜种植肥料利用率提高20%以上,出苗率提高10%以上。

[2] 发明了浅耕开沟同轴互作技术,一次性解决了秸秆回田、表层灭茬、种床土壤细碎平整、开沟抛土等难题。创建了浅耕刀+旋耕刀盘同轴互作装置,确定了浅耕刀片左右反向分置同向安装方案,构建了旋耕—抛土—侧推—平厢种床整理新机制,完成了少功耗条件下土壤表层浅耕、秸秆还田、种床平整等作业,作业后地表平整、土壤细碎、植被切碎埋覆、沟型规整畅通,为油菜直播后的田间生产创造了良好的生长环境。传统的铣削侧抛开沟装置会受到田间含水率、刀片转速等因素的制约,往往会出现抛土距离过短,土壤颗粒细碎度低、厢面覆土不均匀等缺点,浅耕开沟同轴互作技术实现了铣削侧推作业,解决了传统铣削侧抛开沟抛土难、细碎度低且受旋转刀轴转速影响的关键问题。

[3] 创建了型孔轮式一器多行的新型排种技术和播量在线监测报警系统,解决小籽粒精量排种及田间实时监控难题。发明小颗粒充种自适应性型孔结构,配套柔性仿形扫种方法,解决籽粒充填过程挤压、串位、切向剪切等难题,创制内置同步驱动推种机构,避免排种不及时、型孔堵塞等问题,保证排种过程顺畅精准可靠。运用一器多排模式解决了排种装置布置轻简化及合理化问题。研究了一种新型型孔轮式排种器排种器,实现了油菜籽粒在小播量范围内无级调节,满足了油菜机械化播种的实际需求。采用红外信号诊断+喉管式单粒排序法,实现了播种管道实时探测种子粒数和自动计量,并辅以声光多模式报警系统为田间复杂作业环境提供实时故障检测和报警。解决了复杂条件下精量播种和保障田间作业可靠的问题。

[4] 创制出一次完成“浅耕、灭茬、开沟、播种、施肥、覆土”作业的稻田高稻茬轻简化播种多功能装备。实现南方稻田高稻茬田高质顺畅油菜浅耕机播作业,机具作业有效度96%以上。种床整理质量满足油菜种植农艺要求,产量较常规产品提高5-8%,减少了作业次数,提高了生产效率,降低作业成本。

[5] 探索并实施了“重点示范、连片推广、区域辐射”的农业机械化种植推广模式。研究了稻田油菜机械化种植新模式。以提高种植效率为出发点,以农户收益为目标,通过建立示范点,推广新机型和新的种植模式,再建立连片示范区,实现以点带面、多途径全方位辐射推广。

(2)创新性水平

项目研究成果获国家专利13项,其中发明专利6项;公开发表学术论文9篇,其中EI收录论文4篇。主要创新如下:

[1] 针对南方稻田油菜种植模式和特色,结合农机与农艺融合的理念,突破传统油菜直播作业中存在的不足,开展了新型油菜轻简化直播模式研究。从种床整理到开沟成型、排种排肥合理布局等方面,重点解决传统直播中的肥料伤种、利用率偏低以及传统播种覆土不均导致出苗率不理想的问题,研究一种新的种植新模式,解决现有的不足,提高种植效率和种植质量。

[2] 结合传统开沟抛土成沟的优势,充分利用现有旋耕作业刀片铣削加工的特色,以突破传统开沟抛土成型受旋转速度和土壤湿度等外在因素制约的瓶颈,研究一种新型浅耕开沟同轴互作装置,达到开沟成型、种床碎土平整同步成型,解决现有稻田高稻茬免耕作业的不足,提升机组作业质量和作业水平。

[3] 油菜机械化生产水平的提高,一方面依赖配套机具的创新设计与改进研究,另外一方面需要创新研究新的推广模式,提高新型机械装备的推广面,加大新装备的宣传力度,促进油菜机械化生产的选购和积极性,为此开展了新的推广模式研究,达到提高推广力度、促进推广效率、提升推广质量的目的。

(3)市场竞争力

目前,我国国家农业机械购置补贴产品目录的机械式排种器结构油菜播种机机型主要有2BYD-6、2BGF-6B、2BGY-5、2BGY-6B,对比各行排种量一致性变异系数、总排种量稳定性变异系数、排种均匀性变异系数、种子破碎率等油菜条播机重要参数,本项目的主要参数及功能均优于其它3种机型。同时,配套动力为农村拥有量大的大中型轮式拖拉机,通过三点悬挂挂接;能一次完成土壤表层浅耕除草、灭茬、开沟、播种、施肥和覆土六项作业,不仅提高了工作效率、降低了动力消耗,同时还减少了对土壤的压实,具有极强的市场竞争力。

(4)成果转化(推广)产生的经济社会效益以及对行业技术发展的带动作用

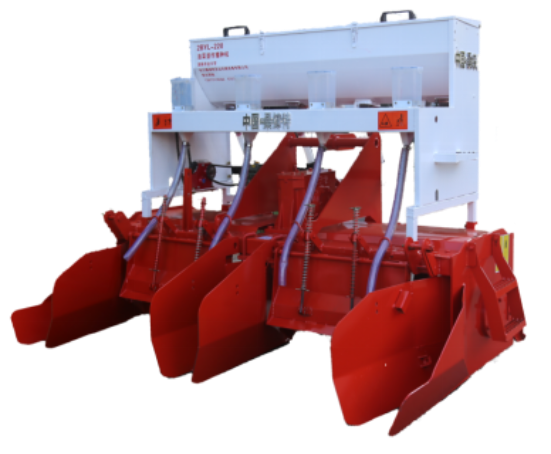

已研制出2BYL-220油菜联合播种机、2BYG-220油菜联合播种机、1Q-2起垄机等系列机具,获得省部级奖项2项,授权国家专利7项,其中发明专利3项;发表论文5篇,其中EI收录论文2篇。完成了成果鉴定与产业化,达到了国内先进水平,实现了批量生产制造及试验示范。该系列机型对南方高湿度稻田适应性强,沟型稳定、垄面平整、种床深耕、高产高效,极大推动了南方冬闲田油菜机械化直播技术与装备的研究和应用,为油菜生产机械化的推广应用奠定了坚实的基础。

按照“重点示范、连片推广、区域辐射”推广模式建立示范基地,相关技术产品在湘、赣、桂、川、贵、鄂等地推广应用,仅湖南省地区近三年推广应用2206台,播种油菜422.6万亩,节约成本11.5亿元,产品销售总金额3801.3万元,产品利税950.33万元。实践表明:该集成技术具有省工、节支、增效等优点。

图2 油菜联合播种系列机具

3)批式循环谷物干燥机智能化升级与推广

本成果获得2020年湖南省专利三等奖、2019年湖南省工信厅国内首台套认证。

(1)成果攻克的关键技术

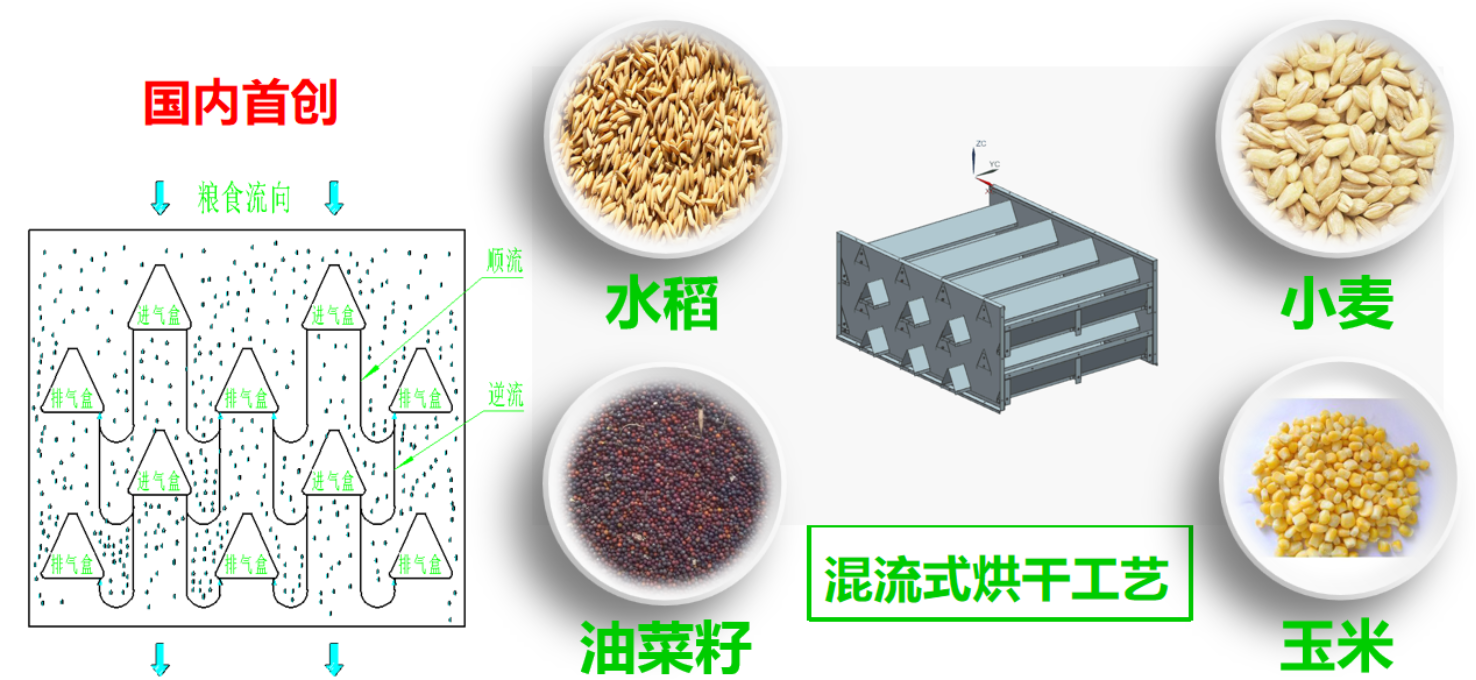

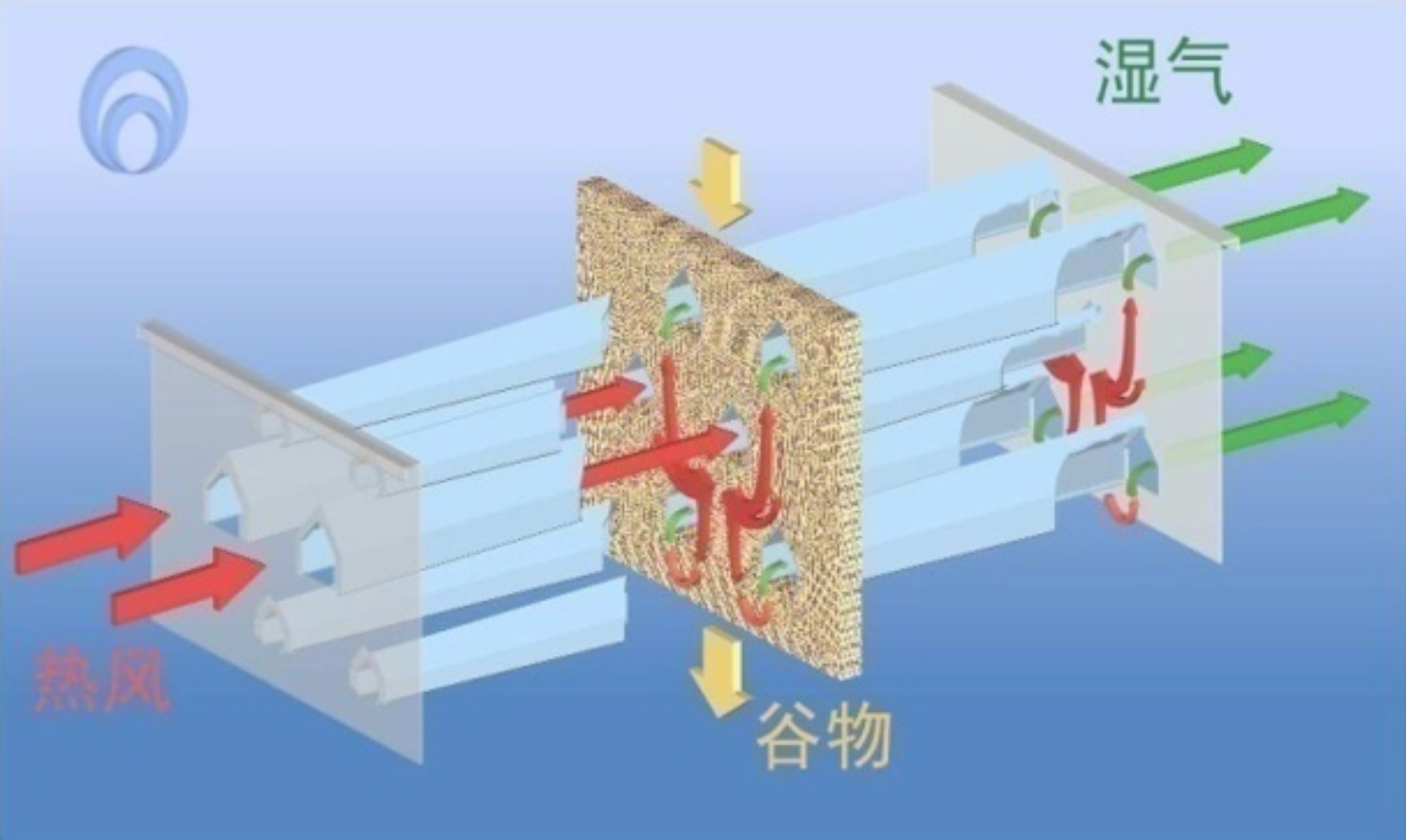

[1] 混流式方形塔批式循环干燥技术

在干燥区段设置多层交错排列的热风五角管和冷风五角管,使热风以横流、顺流、逆流等混合流动方式穿透谷层,是谷物均匀受热,提高干燥效率,确保干燥品质。有利于提高稻谷干燥品质,对玉米好小麦干燥也能有良好的效果。

[2] 低风温慢速和变风温干燥工艺

一般不超过65℃的热风对谷物温和加热,控制降水速率,避免稻谷爆腰,玉米、大豆产生裂纹、避免小麦蛋白质变性和面筋质含量降低,实行优质干燥。在不同含水率粮食干燥阶段采取不同的热风温度,优化干燥过程,确保干燥质量。

[3] 颗粒生物质燃料间接加热技术

采用压制加工的颗粒生物质的热风炉作热源,充分利用农村当地资源,并降生产低成本。开发配套的新型颗粒生物质燃料间接换热的热风炉,提高换热效率,实现对热风的自动控制,满足干燥工艺的可调节和稳定的热风温度要求。

[4] PLC智能控制技术

采用PLC控制器,设置料位传感器、谷粒温度传感器、热风温度传感器、在线水分测定传感器等,使得粮食干燥过程得到精确的控制,确保干燥质量,并且减少用工人数,降低成本。

(2)创新性水平

采用国内首创的混流式方形塔批式循环干燥技术,结合多传感融合与智能控制技术,实现谷物高效节能自动干燥,技术水平达到国内领先水平,主要创新如下:

[1] 采用混流式方形塔结构,在干燥区段设置多层交错排列的热风五角管和冷风五角管,使热风以横流、顺流、逆流等混合流动方式穿透谷层,是谷物均匀受热,提高干燥效率,确保干燥品质。相比目前主流的横流式工艺,混流干燥工艺具有产品水分的均匀性好,特别是对热敏性的稻谷干燥能够最大地减少爆腰率的增加,具有谷层薄,通风阻力小,降低排风机的电能消耗,有利于提高稻谷干燥品质,对玉米好小麦干燥也能有良好的效果,对细小颗粒的油菜籽干燥也能适用。

[2] 采用低风变温慢速干燥工艺,一般不超过65℃的热风对谷物温和加热,控制降水速率,避免稻谷爆腰,玉米、大豆产生裂纹、避免小麦蛋白质变性和面筋质含量降低,实行优质干燥。

[3] 热风室侧壁设置多个冷风调节门,实现干燥后期的冷却,既利用冷却过程的降水效能,减少热能的消耗,又可降低粮食温度,便于粮食储存。

[4] 采用压制加工的颗粒生物质燃料和木柴间接换热的热风炉作热源,不同于日本、台湾粮食干燥机的燃油、燃气热源,可以充分利用农村当地资源,减少对石油、天然气的依赖,并降生产低成本。开发配套的新型颗粒生物质燃料间接换热的热风炉,提高换热效率,实现对热风的自动控制,满足干燥工艺的可调节和稳定的热风温度要求。

[5] 采用基于多传感融合和PLC控制的智能化控制技术,设置料位传感器、谷粒温度传感器、热风温度传感器、在线水分测定传感器等,可人工设定干燥参数,实现装粮、干燥、冷却、卸粮各阶段的程序控制,控制参数包括料位高度、热风温度、谷粒温度、水分含量、干燥时间、排粮速度、降水速度等,自动控制使得粮食干燥过程得到精确的控制,确保干燥质量,并且减少用工人数,降低成本。

(3)市场竞争力

行业内首创将热风炉嵌入烘干机内,减少了热量损失,热效率提高15%以上。热风炉可以烧生物质颗粒也可以烧柴,使用燃料广泛。产品配套电源220V,避免市场已有烘干机需要建变电站、接380V工业电的高成本要求,起烘量低,500kg就可以进行烘干。整机功率小,仅1.55kw,一般家庭都可使用。体积小,高度不超过3米高,不需要专门盖机库棚。重量轻,含炉子约500kg,带脚轮,移动方便,1个人即可移动。

本产品属于粮食收获后处理农业机械,是粮食生产全程机械化作业的“最后一公里路程”。我国粮食干燥机产业发展水平仍严重滞后于全国农机化的总体进程。据统计,2019年全国农作物耕、种、收综合机械化水平超过68%,但全国平均机械化粮食干燥率仅约30%左右,已成为制约粮食安全生产的瓶颈。而美国、日本的粮食机械化粮食干燥率均在95%以上,凸显出我国粮食干燥加工产业的差距还相当大。因此,干燥机械整体行业市场前景广阔。在尚未实现机械化生产的地区中,90%以上为丘陵地区,而对于丘陵山区小散种植农户,干燥机械基本处于“无机可用”的境地,因此项目产品市场需求大、竞争力强。

(4)成果转化(推广)产生的经济社会效益以及对行业技术发展的带动作用

本成果产品年销售5000台/年,年产值近亿元,税金980万元,利润1600万元,本产品的推广,可增加所缴的税额,实现可观的利润,对国家与地方财政有直接贡献。该项目需要数量较大的配套件与外协加工件,可以带动周边企业的发展,增加就业机会,提高员工的生活水平。同时该项目投入,可带动相关产业的发展,如钢材、电机、生物质燃料、标准件等行业的发展,同时,对节约粮食、保护粮食、保持粮食的营养价值有十分重要的意义。因此,该项目成果实施,可产生较大的经济效益与不可估量的社会效益,特别是对改变农业生态环保有着重大的意义与作用。

美国、意大利、日本、韩国的粮食烘干机械化水平均已达到95%以上,实现了粮食烘干全程机械化。国内外的实践证明,粮食烘干全程机械化不仅减轻了农民的劳动强度,有效争抢农时,而且提高了粮食储存时间,可减少粮食霉烂损失5%以上,可减少粮食损失3000万吨,相当于4000万亩地一年的粮食产量(湖南省耕地面积6200万亩),可大幅度节约耕地。我国种植水稻的农户约有1.58亿户,约占全国农户总数的64%,稻米是全国人民的主要口粮,在水稻主产区,水稻生产是农民的基本收入来源。据统计,我国粮食收获后,每年因气候潮湿,湿谷来不及晒干或未达到安全水分造成霉变、发芽等损失的粮食高达5%,粮食烘干机正为稻农们解决了这一实际难题。另购机用户对外服务每吨可收费60-80元,为种粮户创造实实在在的效益。因此发展粮食干燥机械化技术,改变传统靠天吃饭的被动局面,使到手的粮食损失降低到最低点,是稳定水稻生产,增加稻农收入的重要保障条件。

目前市场上的粮食干燥机都以中大型为主,主要针对种粮大户、合作社、大米加工厂等客户群体,而本产品针对的主要客户群体是丘陵地区的小散户,填补了国内市场空白,解决了小散户无机可用的状态,本项目产品属于粮食收获后处理农业机械,是粮食生产全程机械化作业的“最后一公里路程”。

图3 混流式烘干工艺

4)南方稻秸秆资源化利用关键技术与装备

(1)成果攻克的关键技术

针对稻秸秆有序铺放存在的厚薄不均、易缠结等难题,对秸秆扯分、摊薄、锁切过程进行分析,突破了稻秸秆草帘自动编织过程中摊铺、分束、输送、锁扣等方面关键技术难题。针对中国南方稻田留茬高、土壤黏重,油菜栽种复式作业机耕整地作业部件易缠草、壅泥,影响作业质量和油菜出苗的难题,提出了将田间稻秸秆收集切碎并绕过耕作部件后均匀覆盖于播种行行间的种植方法。

发明了稻秸秆自动编织技术,包括秸秆对切摊薄、自动分束铺匀、步进输送、针织锁扣和指夹式卷帘成捆技术,通过利用多杆机构的对切、耙分运动模拟人工作业,代替人工摊薄铺放稻秸秆,提高了草帘编织机的工作效率。设计的稻秸秆切碎及风送定向抛撒装置,采用旋转的叶片带动动刀与定刀做剪切运动将秸秆切碎,同时叶片旋转产生的高速气流可将切碎后的秸秆经抛撒口沿风送定向抛撒装置抛撒出去。整机结构简单、易于加工、作业效率高、质量好,根据作物的管理要求,可将灭茬后的碎茎杆定向抛撒还田,有效实现作物的保墒、保温,提高作物产量。

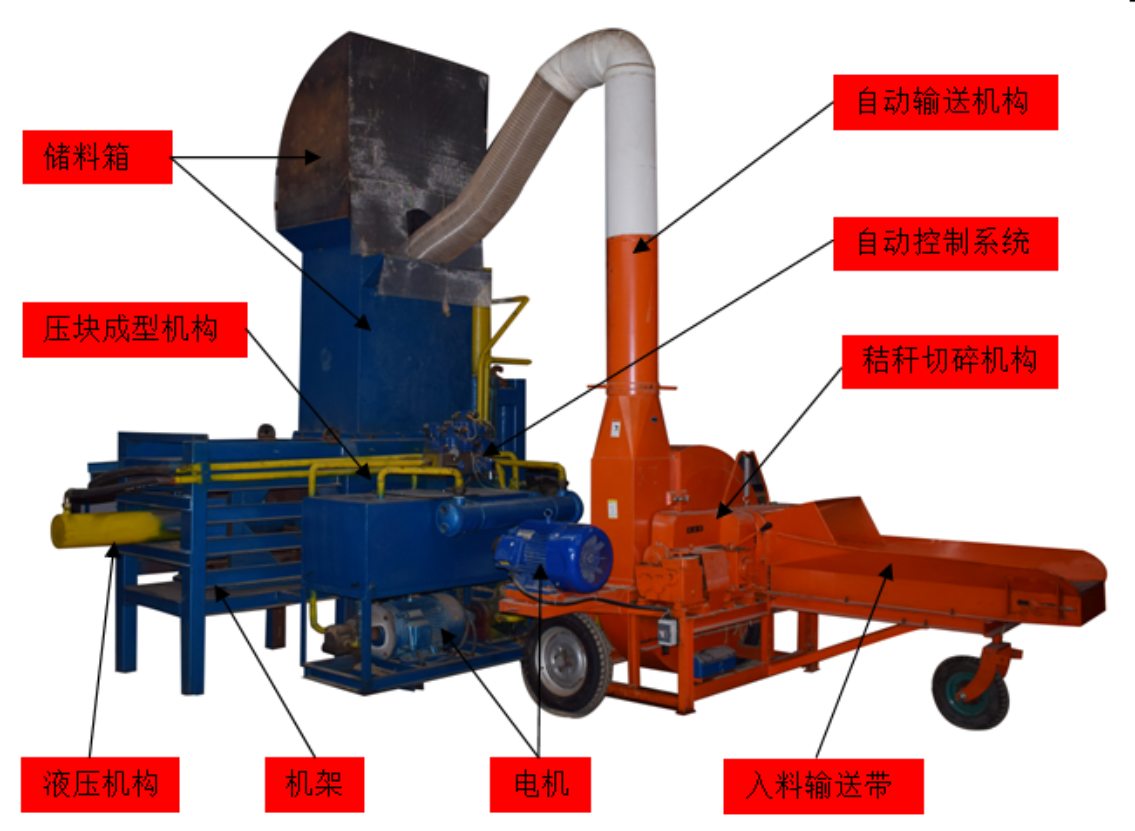

优化改进了现有平面草帘编织机,发明了一种可自动续料的全自动秸秆编织机,可实现秸秆自动摊薄、铺匀、输送、编织、卷帘作业;采用切碎及定向抛送装置开发的油菜覆草直播播种机,可在耕整地之前将高稻茬切碎,再将切碎的稻秸秆条铺于油菜种植行间;设计的马铃薯覆草机能将稻草切碎成农艺要求的碎段并抛撒到种薯上,机具停车时可以在固定位置能进行切碎和抛撒稻草作业,也可一边行走一边切碎和抛撒稻草;开发的稻秸秆压块成型装备可实现将切碎的稻秸秆采用柱塞挤压式方法,得到符合密度要求的粘结块。

(2)创新性水平

授权发明专利15项,技术水平达到国内领先水平,主要创新如下:

[1] 全自动秸秆编织机 一是从查阅的文献资料来看,国外稻秸秆主要以还田循环利用为主,原料的商品化利用很少,鲜有草帘编织机报道。二是国内研究人员根据纺织工业中的针织原理,开发的平面式草帘编织机在北方应用较广,主要用于小麦秸秆编织,依靠人工分摊秸秆上料,最大作业速度可达120 m/h,一般作业速度90~100 m/h,所需人工4~5人;三是草帘机研究主要集中在编织装置中锁扣机构、进料机构的设计与优化上,对输送过程中秸秆的机械化铺放等问题研究较少,更缺乏对秸秆摊铺分匀、分束分离相关装置的设计与开发。

[2] 油菜覆草直播机一是现有成熟机型均只适合北方旱地作业,主要用于小麦、玉米秸秆等的全田覆盖还田,不适合南方黏重土壤稻田油菜种植,机具易缠草、壅泥,影响作业质量;二是提出了将田间稻秸秆收集切碎抛送绕过耕作部件后均匀覆盖于播种行行间的油菜覆草直播种植方法;三是研制了一种动刀、定刀以及风送叶片同轴安装的稻秸秆切碎装置,作业效果好。

[3] 马铃薯覆草机一是通过动刀片的倾斜安装和定刀片刃口的前后安装,可减少了切削阻力,切割负荷均匀化;二是动定刀片配合切碎稻草,并通过刀辊轴上的抛送叶片,将碎稻秸秆抛撒至田垄,覆草效果好。

(3)市场竞争力

本项目对稻秸秆的编织和利用稻秸秆还田覆草栽培油菜和马铃薯做了深入研究,并开发了相应的农机具。从农业机械发展的全局来看,秸秆综合利用的机械化产品的市场需求量较大,但项目现阶段机器的开发设计主要以完成预定功能为主,使之达到农业生产要求,还未真正完善达到产品推广应用的阶段,因此,产品的市场竞争力还需要进一步提升。此外,为了完善产品,扩大生产,还需要注重信息化与智能化技术的融入。

针对秸秆有序铺放存在的厚薄不均、易缠结等难题,通过对稻秸秆进行摊铺、分束、均匀输送、高速编织等方面关键技术研究,解决了南方稻秸秆编织时秸秆需人工摊铺、分束,以及输送不匀等问题,发明并研制了相关成套设备。研发的稻秸秆压块成型装备,能一次完成自动上料、秸秆切碎、风力输送、压缩成型、打包装袋等五项作业;针对中国南方稻田留茬高、土壤黏重,油菜、马铃薯栽种复式作业机耕整地作业部件易缠草、壅泥,影响后茬作物生长的难题,研发的可将田间稻秸秆收集切碎并绕过耕作部件后均匀覆盖于播种行行间的关键部件,已用于油菜覆草直播和冬闲田马铃薯的稻草覆盖栽培。

(4)成果转化(推广)产生的经济社会效益以及对行业技术发展的带动作用

项目研发的全自动秸秆编织机、油菜覆草直播播种机、马铃薯覆草机、稻秸秆压块成型机等由湖南省农友机械有限集团、湖南农友农业装备股份有限公司、湖南省农友盛泰农业科技有限公司负责生产,2018年生产、销售推广油菜覆草直播机、马铃薯覆草机共34台;2019年生产、销售推广油菜覆草直播机共23台;2020年生产、销售推广油菜覆草直播机与全自动秸秆编织机共29台。

项目产品用户主要为湖南省内农村种养大户、农机合作社、农机大户和普通农民,能有效改善南方稻秸秆的综合利用水平,将废弃的秸秆变废为宝,有效的保护了环境,弥补了南方稻秸秆处理及其处理装备空白。同时,项目产品的应用,可提高油菜直播、马铃薯种植的生产效率,节约生产成本,通过农机农艺结合,大大提升了种植质量,有效提高南方丘陵山区的农业机械化水平,促进我国农业机械化整体进程。该类机械产品的开发和应用,增加农民收入,减轻劳动强度;转移和解放农村劳动力,缓解农村劳动力不足问题;增加就业机会,为当地政府缓解就业压力。项目产品的应用,丰富了企业的产品生产线,提升我省农机的市场竞争力;通过校企合作,也为企业培训一批农机设计、制造专业人才,促进了农机行业从业人员整体技术水平的提升。

项目的应用与推广,解决了南方稻秸秆的综合利用难题,提高了我国南方水稻综合生产的机械化水平,减轻了劳动强度,增加农民收入,具有显著的社会效益和经济效益。自项目实施以来,开发的产品已应用到我省多个农村种养大户、农机合作社、农机大户和普通农民,直接经济效益达160余万元,间接经济效益超90万元。

图4 水稻秸秆编织机

图5 水稻秸秆压块机

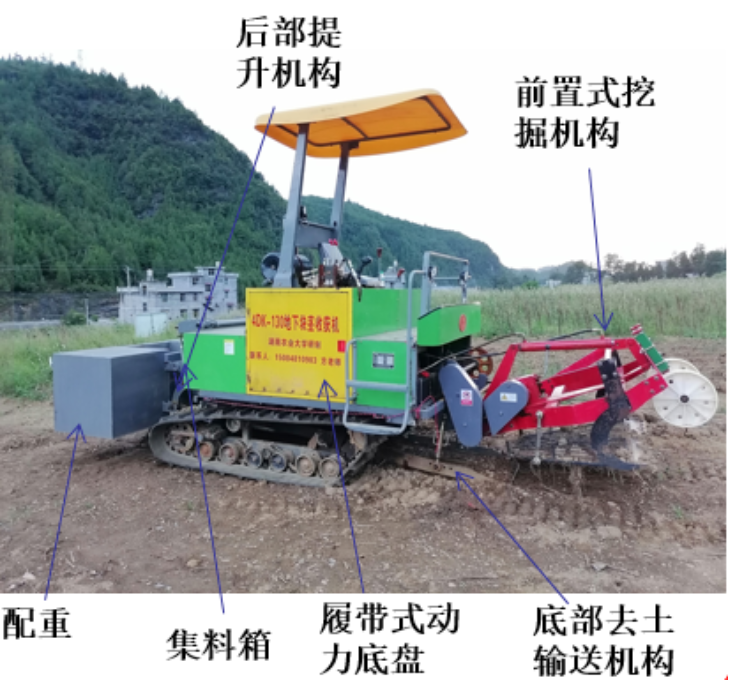

5)地下块茎作物机械化采收关键技术与装备

(1)成果攻克的关键技术

百合等地下块茎作物机械化采收前需先对地面茎秆进行拔除和清理,再通过挖掘铲将百合等作物从土壤中连同附着的土壤等杂质一起铲出的过程,然后进一步对果土混合物采用振动的方式进行分离和清选,实现百合等块茎作物的收获作业。

本成果创制了由挖掘部件、输送部件、振动分离部件和集料部件等组成的一次完成挖果、果土分离、物料收集等功能的百合等块茎作物收获机,突破的关键技术包括:

[1] 砂性土壤条件下茎秆拔除及侧向输送技术

通过研究地面茎秆特性及不同部位受力状况分布规律,确定拔除方式及夹持位置,研究夹持辊位置配置、运动参数与茎秆物流运动轨迹之间的关系,揭示拔除过程中百合植株、夹持辊、输送绞龙三者的运动学规律,探索合理的茎秆拔除方式、作业部件结构性状与配置,获取拔除作业质量提升技术途径,为机构设计开发提供理论基础和主要设计参数。

[2] 山区丘陵砂性土壤地理条件下百合等块茎作物无损、高效采挖技术

山区丘陵地理条件下田块呈小而分散的特点,多以狭长窄小为主,如何在该条件下研究适宜百合无损挖掘的作业机具,实现高效的百合采收是本项目需要解决的问题。

[3] 百合鳞茎与土壤振动分离技术

探索在低含水率、重黏土条件下土壤从百合表层鳞片脱落所需要的较佳的振动方式和振动频率的规律,建立土壤-百合鳞片间的摩擦力与运动特性间的关系模型是本项目需要解决的主要问题之一。

(2)创新性水平

创新设计了适合南方粘壤土挖掘作的分体式挖掘铲和三点悬挂位置调节与挖掘铲入土角度同步调节系统,保证挖掘深度改变时挖掘铲入土角的稳定,实现不同种植深度的百合挖掘;所设计的主动链轮与从动光轮配合的传动系统与可调自激励振动频率发生装置,提高了百合果土分离率。集成研究成果所研制的4B-160型百合收获机具有一次完成挖果、果土分离、物料收集等功能,达到了国内领先水平。

(3)市场竞争力

目前南方黏土条件下中药材等地下作物的采挖主要是依靠人工或北方砂性土壤的马铃薯收获机进行,不适应于南方黏重土壤的果土分离等情况。该机则是针对南方特定的土壤条件而研发的,弥补了这一领域行业的空白。

(4)成果转化(推广)产生的经济社会效益以及对行业技术发展的带动作用

项目研发成果在湘西、常德等多地进行了现场演示示范,与传统的人工采收相比,该机大幅提高了百合采收的作业效率,通过缩短收获时间和降低收获破损率来提高了百合的收获品质,降低了劳动强度和劳动成本,提高了其经济效益;通过机械化采收及全程机械化作业,可显著提高百合的生产效率,从而提高百合的种植规模和产量,同时可显著促进地方经济的发展和社会的进步,带动地方就业和提高人民的生活水平。

4DK-130地下块茎收获机的推广,为南方黏土条件下地下块茎类作物的挖掘采收提供了切实可行的机械装备,为农户种植生产中药材等地下作物提供了生产效率,减轻劳动强度,提高了种植效益,为湖南省地下中药材的产业发展,三农的发展创造了良好的条件。

图6 4DK-130地下块茎作物收获机及作业效果

6)丘陵山地电动平台关键技术与装备

(1)成果攻克的关键技术

以丘陵山区电动转运平台为研发核心,研制电动履带转运平台样机两台,获得相关的发明专利6项。开展水果辅助采摘平台、电动单轨机等电动农机的研究工作,重点突破电动农机电机驱动、遥控驾驶系统、辅助自主驾驶技术、伺服货箱调平等关键技术。

(2)创新性水平

方法创新:项目采用基于履带速度-机体旋转角速度-倾斜角度-爬坡加速度-电机电流多传感器融合算法实现底盘坡道姿态监测,配合模糊PID控制算法,实现底盘自主垂直爬坡、驱动力控制、履带打滑状态的实时检测以及双边牵引力实时控制,确保履带底盘在陡坡环境下的行驶及安全性。

技术创新:项目通过结合底盘姿态检测技术、货箱水平调控技术、作业平台调平技术、底盘防倾翻检测与控制技术、超视距遥控驾驶技术、半自主直线定速巡航技术,有效的实现了履带底盘在丘陵山地的安全运转。

应用创新:设备采用电机驱动方式,结合电池管理(BMS)技术,满足作业期间静音低震动无污染需求以及移动过程的大功率输出需求,有效实现了平台的高效、节能运行,提升了农机的能源利用率,降低了环境污染,简化了现场安装调试难度,降低了农民作业强度。

(3)市场竞争力

成果有效的实现轨道运输设备相同的坡道转运功能,弥补了轨道运输设备在同水平面区域的转运缺陷,具备道路转运功能,还拥有辅助水果采摘、修剪、外接电动农机设备等扩展功能,具有较高的性价比和应用推广价值。

(4)成果转化(推广)产生的经济社会效益以及对行业技术发展的带动作用

成果在湖南梅花机电科技有限公司进行产品小试与试推广。成果有效的推动绿色环保农机的发展,有效的解决了农机高效能源利用与环保有机结合发展的需要,对推动电动农机的快速发展起到了技术与产品支撑作用,为丘陵山地农机发展提供了新的方向。

图7 丘陵山地电动平台

4. 存在不足和发展目标

1)主要瓶颈

[1] 湖南省农机制造企业整体规模偏小,技术力量薄弱,工程应用的关注较多,主要精力花费在解决工程实际问题,而对于工程实际问题中的通用性,基础性数据研究不够,中心作为我省唯一的农机装备工程技术研究中心,需加强共性关键技术研究,加大与中联、农友等龙头企业合作,为南方丘陵山地农机装备研发提供技术支撑。

[2] 现有研究中大多停留在稻油等农作物现代化生产中的关键技术与装备研究,虽已逐步向地下块茎作物、养殖等领域拓展,但其他农业生产领域研究广度和深度还严重缺乏,在智能化研究、环境设施、果蔬、养殖等领域的研发与成果应用还需进一步加强。

[3] 南方油菜种植模式主要为稻油轮作,茬口紧,机械化实现难度大,需要品种、栽培技术和装备技术多单位协调,共同推进,因此需加强试验示范基地建设,加快机具的试验和技术的推广示范,逐步解决因试验示范基地区域跨度大,试验用地补偿、机具试制试验和机具运输等费用大,缺乏相关经费支持等问题。

2)下一评估周期的主要研究方向与技术攻关目标

下一评估周期中心将持续围绕南方主要作物现代化生产的技术要求,加强全过程生产装备、智能控制等关键技术与装备研究,推进智能农业装备及感知、控制等共性技术研发,开发适合南方丘陵山区的动力平台和主要作物关键作业机具8-10种,服务我省千亿农业产业,为打造我省智慧智能农机新高地添砖加瓦。

| 点击下载文件: |